| 事業所名 | パンダアカデミーきょうと ・ パンダアカデミーきょうと御所南校 |

|---|---|

| 作成年月日 | 2025年1月10日 |

| 理念 |

|

| 支援方針 | アートを療育の柱とします。 美術活動は単に「手先の巧緻性を養う」だけではありません。指先を使いながら頭を使い、心を働かせます。一人で取り組むだけでなく、みんなで協力して作ったり、作った作品で遊び感想を伝えたりと、美術を通じてより多くの体験が培われています。 「考える→作る→完成させる→みんなの作品を見る」の流れを繰り返し行うことで、個性が磨かれ自信に繋がります。自分のことだけでなく、「みんなが違って、みんないい」と他を尊重する心も育つでしょう。大人も子どもも平等に、心を一つにできる。そんな魅力が美術には詰まっています。 |

| 営業時間 | 平日13:00~18:30 土曜及び学校休業期間 9:00~17:30 時間外に延長支援有 |

| 送迎実施の有無 | 有 |

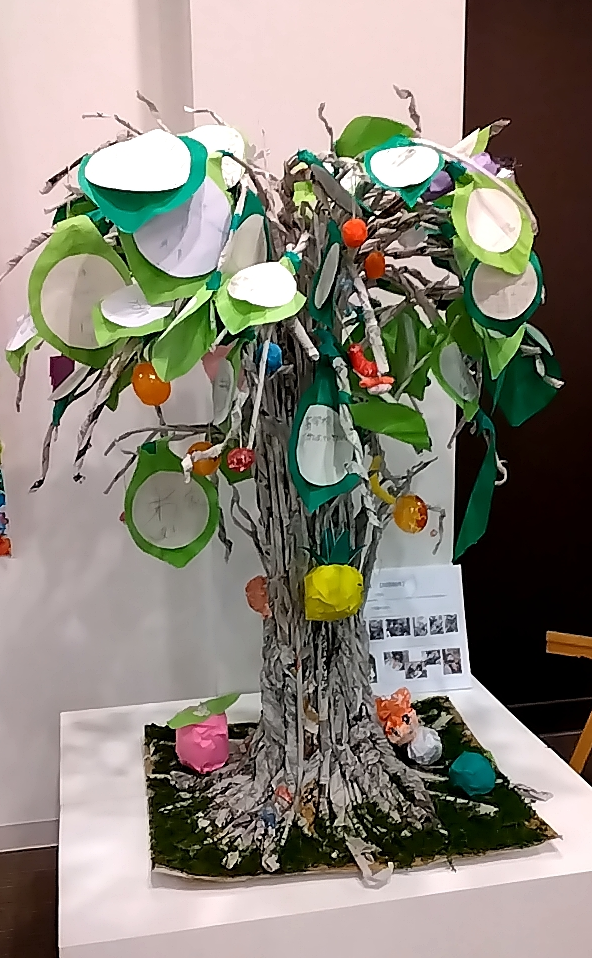

| 支援内容 | 知育創作 目的:知的好奇心を高める いろいろな創作活動は国語や理科や算数にも繋がっていて、楽しい経験が「知的好奇心」を高めます。難しいことでも色紙を使った工作だと楽しく取り組めます。時間や空間に対する認知など日常生活に関りのあるテーマを大切にします。 季節のアート 目的:保有する感覚の総合的な活用 季節の移り変わりをアートの題材に積極的に取り入れます。春に咲く花・夏の野菜、ハロウィンやクリスマスなど、視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、必要な情報を収集して認知の発達を促します。 大理石研磨 目的:継続する力・自己肯定感の育成 少しずつ、一歩一歩完成に近付く制作はでは継続する力が求められます。集中力や気持ちをコントロールする忍耐力などが少しずつ養われていきます。そして最後には大きな達成感が得られます。 よく見て描く 目的:認知・行動 目の前にあるものをしっかり見て描く「観察する力」を大切にします。気持ちをコントロールすることや、客観的な判断力が高められます。数や大きさ、色などの様々の概念の理解や適切な行動の取得を支援します。 共同制作 目的:人間関係・社会性・言語・コミュニケーション 人が生きていく中で人間関係や社会性の広がりはなくてはならないものです。人間関係・社会性の領域では、他者との関係構築や集団参加への支援をします。充実した時間は「生きる力」を獲得するために必要不可欠な「自己肯定感」を高めます。 作って遊ぶ 目的:人間関係・社会性 人が生きていく中で人間関係や社会性の広がりはなくてはならないものです。人間関係・社会性の領域では、他者との関係構築や集団参加への支援をします。充実した時間は「生きる力」を獲得するために必要不可欠な「自己肯定感」を高めます。 多様な表現 目的:挑戦する力の育成 表現の方法は一つじゃない。絵の具を使いペンで塗ったり、紙粘土や色紙を使って立体的に表現したり、多様な表現の経験が大切です。失敗しても違う方法があると思える体験が、前向きな気持ちを育て、挑戦する意欲を高めます。失敗しても自分に合った方法が見つけられるなど挑戦する気持ちが育てられます。 身近な素材活用 目的:視覚、聴覚、触覚等、感覚の活用 身近にある素材を使った創作活動では、そのモノが持つ本来の役割から離れて想像力を働かせます。これまでの経験や知識、見たこと考えたことなどあらゆる感覚を働かせてながら、わくわくして作ります。 毛糸の表現 目的:健康・生活 針と糸を使ってボタンをつける。刺繍や服を作って楽しむ。破れたところは自分で直す。自立に向けて生活に根ざした体験を大切にします。本物の針と糸は今は使えなくても毛糸と紐通しなら縫うことが出来ます。 レジンアクセサリー 目的:巧緻性を高める 手は「第二の脳」ともいわれるほど、手指を動かすことは脳に大きく影響を与えるといわれています。アクセサリー作りでは指先の細かな作業を大切にし、安全に道具を使う方法を学びます。プレゼントする相手のことを想像するなど他者への思いやりも育ちます。 デジタルアート 目的:基本的生活スキルの獲得 iPadなどのデジタル機器を使った表現は器用さなどの個人差を軽減し、アイデアなどの発想や考えを整理する力が育ちます。現代社会で不可欠となったデジタル機器への適応力を高め、個人に留まらない新しいコミュニケーションのあり方を体験します。 |

| 本人支援の内容と5領域の関連性 | 具対的に「葉っぱを描く」という美術課題で5領域との関連を考えてみましょう。 絵を描く前に自分のお気に入りの落ち葉を探すために公園に行きます。交通ルールを守って安全に集団で移動できること(生活・認知・行動)が必要です。公園では葉っぱを探しながら仲間と会話し(言語・コミュニケーション)、葉っぱのことは忘れて駆けまわり、季節の移り変わりを感じながら過ごす豊かな時間が生まれます(人間関係・社会性)。 教室に戻って手を洗って入り、絵を描き始めるときは自分の机を片付けて道具を用意します(健康・生活)。葉っぱを並べ気持ちを整えたら「葉っぱ」をよく観察して色や形から刺激を受けて、創造力を膨らませます。鉛筆や筆の持ち方、絵の具をパレットに適量出すことを学び、それぞれの力加減や扱い方があることを知り、「安全な道具の使い方」「物を大切に扱うこと」を学びます(運動・感覚)。 制作で集中力を発揮するには楽しさや面白さが必要です。子どもにとって美術は比較的楽しさを見出しやすい活動で、集中力を高める練習となります。この経験は苦手な勉強や作業をすることになった際にも楽しさや面白さを見出しやすさに繋がります(人間関係・社会性)。 課題には目標があり「葉っぱを見て絵を完成させる」ことを目指しますが、私たちはそれを押し付けることはしません。子どもたちが創造力を掻き立て工夫を実現できるように、一緒に考えてアドバイスするなど対話を大切にしています(言語・コミュニケーション)。子どもたちが目標を自由に設定した制作を継続すると、自身で考えて工夫する力が身に付きます。この工夫できる思考力は、大人になっても生活や仕事の中で必要とされる大切なものです(人間関係・社会性)。 「葉っぱを見て描く」課題でも「正しい答え」がありません。作品ができた時には「鑑賞会」を開いてみんなで作品を見て会話します。出来上がったものがうまくいった、褒められた。友達の作品が面白かった(言語・コミュニケーション)。一連の経験の積み重ねが自信につながります。1つ作ったら終わりではなく、色んなものを作って、色んなものを描いて、色んな作品を見て。小さな成功感を積み上げて大きくしていきます。「やればできるんだ」という気持ちが生まれ、その子の中で自己肯定感が育まれていきます(人間関係・社会性)。 |

| 家族支援の内容 | 家族が抱える不安、質問、要望等に関する相談と対応 |

| 移行支援の内容 | 学校等との連携を図りながら就学・進学に向けた支援 |

| 地域支援・地域連携の内容 |

|

| 職員の質の向上に資する取組 |

|

| 主な行事等 |

|